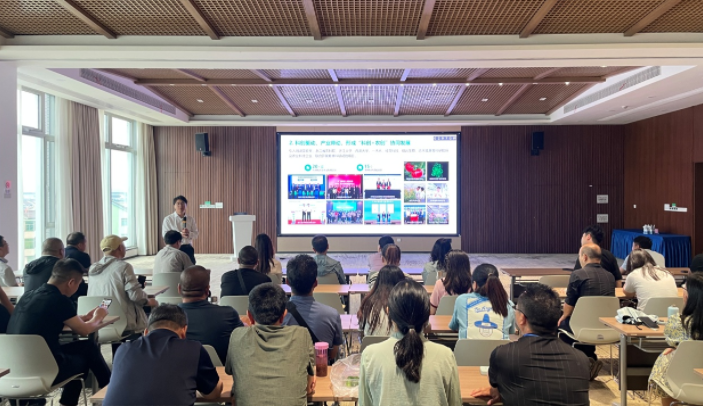

“循大道,至万里。”我们追随习近平总书记的浙江足迹,深入这片充满活力与希望的土地,探寻共同富裕的密钥。为切实提升基层农技员的综合素质与专业能力,精准锚定基层农技推广助力乡村振兴这一目标,中心精心组织 50 余名基层农技骨干,奔赴“千万工程”的起源地浙江,开启了一场实地探访、专题研讨、互动交流于一体的深度学习实践,在沉浸式体验中汲取智慧,在启发式思考中探寻方向。

安吉茶山觅韵,触摸共富强劲脉搏

踏入“国家级农业示范区”与“省级休闲农业观光园”——湖州安吉县黄杜村,连绵的山峦如巨龙蜿蜒,一垄垄茶树似绿色波浪,在阳光的轻抚下熠熠生辉。微风轻拂,那股清新淡雅的茶香如灵动的精灵,瞬间驱散了学员们旅途的疲惫。“挺秀如凤羽,白叶托嫩芽”,白茶 1 号宛如大自然精心雕琢的艺术品,鲜嫩的色泽、清甜的口感,让学员们陶醉其中。“我们始终以技术为先导,以产业为支撑,以茶旅融合为纽带,推动白茶产业在创新中蓬勃发展。”在这里,学员们目睹了“科技赋能 + 三产融合”所催生的产业蝶变奇迹。这片曾以“一片叶子富一方百姓”而闻名遐迩的白茶之乡,凭借“院士工作站 + 合作社 + 农户”的创新联动机制,成功构建了涵盖品种选育、智慧种植、茶旅融合的全产业链生态体系。全国农村青年致富带头人边月明在座谈会上分享的“技术输出 + 品牌运营”模式,如同一盏明灯,照亮了学员们的思维,让他们深刻认识到,传统农业要实现现代化转型,必须打破单一生产思维的桎梏,在产业生态的构建中挖掘新的增长极,实现从传统农业向现代农业的华丽转身。

德清渔池探奇,领略科技无限魅力

“我们采用独特的‘鱼菜共生’生态循环系统,让每一尾鱼都在零抗生素的环境中健康成长,肉质紧实、鲜甜本味,公司鱼菜年产值高达 2000 万。”走进百源康鱼菜共生植物梦工厂,仿佛置身于一个充满生机的绿色世界。青红相间的番茄上露珠闪烁,宛如晶莹的珍珠;鱼池里的鲈鱼、鳜鱼等欢快游弋,仿佛在向学员们展示着科技带来的生机与活力。该基地的“鱼菜共生”系统实现了水体循环利用率高达 98%,单位面积产值是传统模式的 20 倍,这一惊人的数据让学员们惊叹不已。先锋合作社的“数字农机”服务平台更是整合了 300 余套智能装备,构建起“云端接单-智能调度-全程追溯”的高效服务体系。当学员们看到植保无人机在数字大屏上实时更新作业轨迹时,仿佛看到了农业科技革命的磅礴力量,深刻感受到数字技术已成为现代农业发展的核心驱动力,正引领着农业生产向智能化、精准化、高效化迈进。

金华猪舍解密,探寻融合发展之道

学员们走进占地 1200 亩的金华市熊猫猪猪两头乌国际牧场,猪猪们的生活环境让学员们大开眼界。冬有地暖、夏有空调的“八星级豪宅”,欢快的音乐、有趣的玩具,让猪猪们享受着高品质的健康生活。这里打造的“种质保护 + 文化体验”模式,通过建设猪文化博物馆、亲子研学基地等特色场景,使农产品溢价率高达 300%。这些生动的案例,如同一把把钥匙,为学员们打开了农业价值链延伸的新思路,让他们深刻认识到,突破产业边界,在跨界融合中创造新需求,是农业产业发展的必由之路。在全国领先的“育繁推”一体化示范基地——谢径安传化植物科学中心,仿佛走进了现代农业科技的殿堂。从实验室里科研人员的专注攻关,到种苗工厂中自动化播种流水线的高效运转(12 万粒/小时),从智能催芽室里缩短 1/3 周期的神奇技术,到抗病高产新品种番茄嫁接技术的创新应用,学员们全方位领略了现代农业技术的魅力。

多元联动破壁,点燃思维创新之火

一路走来,学员们边看边思、边议边悟。还先后走进宋茗茶博园、“两山”理论发源地安吉余村、杭州余杭街道永安村“乡村运营”助推“禹上稻香”品牌发展项目、诸暨市米果果小镇的休闲农业三产融合业态、前仓镇的菇尔康食用菌中药材实训基地。在实地考察中,学员们深刻领悟了“千万工程”系统思维融入乡村振兴实践的深刻内涵,视野得到了极大拓展,思路变得更加开阔。“这次学习考察,让我亲身感受到了‘村强民富、和谐景美’的美丽乡村画卷。”“我们村一直以茶叶种植为主,回去后我要把黄杜经验带回去,让一片片茶叶真正成为百姓增收致富的‘金叶子’。”学员们的心声,传递着他们的收获与决心。

浙江经验,并非简单的模式照搬,而是思维方法的深刻启迪。这次为期六天的学习考察,如同一场及时雨,滋润了学员们的心田,让他们更深入地理解了共同富裕的内涵和意义,也更加明确了一名农技工作者在乡村振兴和共同富裕征程中的使命与担当。中心将以此次学习考察为契机,继续探索多维培养路径,构建“理论筑基—现场教学—实践淬炼”的完整培养链条,为我市农业产业发展和乡村振兴培养更多高素质、专业化的农技人才。